新闻中心

Media reports

李胜利:豆状元的“状元”之路

来源:

|

作者:pmo5875fd

|

发布时间: 2017-07-24

|

1852 次浏览

|

分享到:

商界人物

河南省豆制品行业协会会长

中国大豆产业协会常务理事

河南天然豆腐豆状元食品有限公司董事长

“今年八月十五,我们全家人来郑州巴奴吃饭,当黑豆腐被端上来的时候,我跟全家人说,你们今天在这里看到的豆腐,只要是黑豆腐,都是我做的。当我说完这些话,感觉全家人看我的眼光都不一样了。这一辈子,我从来没有被家人真正尊重过,但是透过这个工作,我得到了家人的尊重。”这是2016年年会上,李胜利一位年近六十岁的老员工的先进感言。李胜利一直牢牢记着。再提起来,眼前这个经历过大风大浪的男人,还是不小心抹了抹眼泪。“对不起,情绪有点儿激动了。”李胜利抱歉地暂停了采访,待情绪稍有稳定才又继续说,“员工的这份肯定,比领导夸赞百次千次,还让我高兴。”

从2007年到2017年,十年的豆腐之路,豆腐哥李胜利走得是真难。

1.着记忆找豆腐,现实一地鸡毛

“我是我这一代的长子长孙,小时候家里有什么好吃的都先给我吃。记忆里二爷的豆腐坊,是我吃嘴(嘴馋)的好去处,二爷一见我来,就会把第一碗豆浆、热乎乎的豆腐给我吃,那是真好吃。”好吃豆腐,是李胜利从小就有的爱好。

2006年,李胜利和两个合伙人一起在荥阳办了家豆芽厂,有次送豆芽,客户希望李胜利豆芽豆腐一起送。于是他就到处找一些豆腐工厂,尝试合作。经过多番打听,找到一家做得很有口碑的豆腐作坊,因为要量大,所以得实地考察。“当我离作坊十多米的时候,一股恶臭就扑面而来。走近了之后,是一个很大的院子,做好的豆腐都在院子里晾晒,露天,也没有任何遮盖的棚。我大老远一看,黑黑的,心里一奇,问道,这做的是黑豆腐吗?人说,没啊。我还不信,可是当我到跟前一走,黑压压的苍蝇嗡地就飞起来了。我说,你们都不能弄个东西把豆腐罩起来吗?对方说,大家都是这样,我这还算是干净的了。”之后两个月,我再没有吃过市场上的豆腐。

2.多方调研,豆腐市场太乱了

李胜利不相信所有的豆腐生产环境都这么不卫生,所以就在日常和出差过程中有意地考察市场,结果大失所望:“基本上都是作坊。光一个河南省,豆腐年销售额就不止150亿,但是有90%都是作坊生产,而这些作坊从业者大多是从湖北、安徽等地方来的,他们已经脱离了豆腐小作坊生产满足自身生计的需求,纯粹是为了赚钱。老百姓看到市场上的豆腐白白净净的,但是没人知道是怎么做的、用什么做的、在什么环境下做的,最关键的是,市场上的豆腐没有品牌。”

豆腐没有豆腐味儿,卫生条件又相当恶劣,李胜利受到了不小的冲击:“我以为作坊虽然是作坊,但是是干干净净的,小时候在农村,别看做豆腐的是老头老太太,但是他们干净,夏天的话要么用个帘子,要么用个丝网把豆腐盖起来。没想到现状是这样的。老祖宗的东西,都被糟蹋了。”

3.兄弟分家,在荥阳试水办豆腐厂

当时李胜利的豆芽厂生产和市场都已经稳定了,于是就想,豆芽都可以用工厂这样干净卫生的环境生产,难道豆腐就不能也用工厂的形式生产吗?“当时在沿海城市里,已经有一些大型的豆制品生产工厂,我就过去考察,考察之后就有一个想法,想要建一个豆腐的现代化工厂。当时搭档是考虑到豆腐工厂化生产工艺复杂、又不赚钱,就没有同意,于是2008年我就自己出来,全心全意去做豆腐这件事。”

拿着亲手种植出来的豆子,李胜利说不出

2007年考察,到2009年办厂,李胜利尝试与人合伙,但是因为理念不同,最终决定自己单打独斗。豆腐工厂选址,李胜利定在了荥阳:“有两个考虑因素:1、荥阳的地下水水质很好;2、荥阳的卫生环境很好。因为小时候对豆腐的情怀,所以在最开始我就想用最好的豆、最好的水、最好的工艺、做出最好吃的豆腐。”

4.站在行业转型的拐点,四面都是拦路虎

2009年,李胜利踏入豆腐行业,恰是行业从作坊生产往工厂化生产转换的阶段。这是个机遇,预示着广阔的市场前景;但同时也有它的硬伤。一方面,行业里没有专业的技术人员,所谓的技术人员也只是做豆腐做久的作坊手艺人。老师傅有经验,但是没有理论依据,更没有工艺数据。另一方面,当时整个行业没有专门为豆腐配套的设备。仅仅是原来是石头压的,现在换成了压力压的,过去是石磨磨的,现在换成砂轮磨的。“没有人员,没有设备,工业化生产在很多老师傅看来,压根不靠谱。”李胜利说。工厂还没有开始生产,就陷入了困局。

5.顶风上阵,解决豆腐生产工艺数据和设备问题

开弓没有回头箭,有问题解决问题也得做出来豆腐。

先解决工艺,这里,李胜利用了最笨的办法。“我们在全国各地找师父,但凡谁说哪个师父做豆腐好,我们都花大价钱去请过来。他们的工资是月薪5000块,而当时荥阳的平均工资是1000多块。请来师傅之后,我们又去学校招专业学食品化验、研发的学生,给他们三样法宝:表,温度计,浓度计。老师傅做的时候,他们在旁边记录。当时手机功能还没有很强大的拍照功能,只能用相机记录他们的动作,记录他们点浆的时间,记录所有相关的细节。整整持续了一年,把老师傅的动作通过工艺给数据化下来。从泡豆到磨浆到煮浆等一系列过程,我们都形成了自己的工艺标准数据。后来上海的同行来参观学习,他们都很震撼,没有老师傅,我们竟然也能生产出来豆腐。”

再解决设备。当时日本是有设备的,但是动辄千万,李胜利实在买不起。设备厂不愿意生产,李胜利就跟设备厂磨,出水出豆都没问题,只要能生产出来专业的设备。“终于有一家设备厂愿意试试,但是这又是一个漫长的过程。试验调试,用的水和豆都得以吨计,为了设备精细化,所有的试验都得是用售卖用的好水好豆。”李胜利说。值得庆幸的是,在一番折腾之后,中国第一台水豆腐机就在李胜利的工厂里出现。“过去十个人干的活儿,现在三个人都可以完成了,生产成功之后,设备厂又把机器向全国推,大大促进了行业的进步,这比我自己使用还让我开心。”李胜利说。

6.富士康来了,豆腐哥的人走了

刚解决了设备问题,工人的工作轻松了,又一波冲击向李胜利袭来。“富士康来到郑州招工,工人工资一下子就起来了,原来一千块钱工资的,一下子涨到三千多。成本压力随之而来。更关键的是,我们刚刚招来的年轻人,一下子走了一小半。”再提起,李胜利略带调侃地说:“做工厂,真是什么事儿都能遇到。”

7.转基因PK非转基因

2014年豆腐哥业绩下滑四成

2014年,李胜利迎来了他建厂以来的又一大危机——价格。“我们本来价格就不高,利润就很薄,但是市场有人比我们的豆腐更便宜,后来一了解,才知道原来这些作坊换豆了,换成了转基因豆子。当时我们的非转基因豆子是三块钱一斤,转基因豆子一块六毛钱一斤,光豆子的成本就差一块四毛钱,人家还挣钱。并且市场并不知道是不是转基因豆子,不知道豆子好坏,老百姓当然是哪个便宜买哪个。当年,我们的销售业绩一下子就掉下来了,日产量从10吨一下子降到6吨。”

在当时,国家并没有对能不能用转基因豆子做出明确规定,看人家用转基因豆子赚钱,李胜利用非转基因豆子一直在赔钱,心里当然也痒痒,“如果我们把豆子换成转基因豆,随波逐流,一斤豆差1.4元,就算出品率低一点,一吨豆腐差两千块钱吧,我一天生产10吨豆腐,一天光成本就差两万块钱。我那时候本身正常运营已经是亏钱的,如果我换了豆子,不仅不亏钱,每月还能挣二十多万。”但是他却坚决不用。

“2013年,我去美国北达科达州考察,考察的结果让我确定,这一辈子我都不会用转基因豆。我不是专家,只相信自己看到的。而我看到的是,当时美国生产的转基因豆全部出口,并且基本都出口到中国,非转基因豆都留国内食用;美国大部分的大豆蛋白食品,反而都是从中国进口过去。我们去美国的大豆研究所交流,我问了两个问题:第一,美国公民吃不吃转基因大豆做的食品?当时交流的博士就很幽默,说,公民有选择的权利。我又问,你选择吃还是不吃?他说,我选择不吃。”考察回来之后,李胜利给全部高管开会,“如果有一天我们做非转基因豆做不下去了,那么我就不做了,但是一定不会用转基因豆。”道理大家都认可,但是企业做起来是真的难。“当年,市场销售被渠道方追着说产品价格高,不管怎么解释,价格高就是高,消费者就是嫌贵,销售压力是真大。”李胜利说着,有些无奈。

8.破局,开始做品牌

行业的恶性竞争,让李胜利明白,居高不下的成本,让他这场价格战无论如何都打不赢。但是企业要破局,就必须有所行动,2015年开始,李胜利开始有意识地打造品牌,要做豆腐里面信得过的产品。“其实前几年我们虽然有新农村的品牌,但是我们没有过多地在市场做推广,基本都是走渠道。说白了,是真没钱,每个月都要贴几万块钱生产。”

但即使亏欠,李胜利在学习上是一点都不会怠慢。“我相信,磨刀不误砍柴工。”2015年,李胜利去上了北大汇丰中心特劳特的定位课,三天两夜八万九千八。“一个做豆腐的,抠钱硬生生去学习。”李胜利笑了笑。课程下来,李胜利发现,打造品牌不是简单地一句话。“工厂时代、渠道时代、广告时代都已经过去了,现在品牌打造已经进入了一个新的时代,社会信息量太大,你做一个传播宣传,很快就会被忽略了。在现阶段我做品牌,应该怎么做?打造豆腐品牌的过程中问题层出不穷。原来我们叫新农村。这个听起来不像是做豆腐的,再加上我们原来的豆芽厂也是用的新农村,我不能豆芽、豆腐都叫新农村。所以当时我们高价引进咨询,重新梳理品牌。没钱,就把当时正在涨价的房子都卖了。”

一番梳理下来,从朱元璋钦点李胜利祖上入宫做豆腐的典故,到“豆状元”的名称由来,再到“天然豆腐”的定位,再到“豆状元”的浆点豆腐和“新农村”的石膏点豆腐的双品牌战略,这块儿豆腐怎么做,李胜利这回是真的清楚了。

9.一个包装引发的精细化生产探索

品牌有了,设备有了,市场有了,一切折腾看来可以告一段落了。但是李胜利又面临了新的问题。“国家要求豆腐必须预包装的,而‘把豆腐做成包装’这简单的一句话,却真是难为人。第一,豆腐是有弹性的,包装之前是一筐称重卖;做成包装之后就必须标准,说多少克就是多少克。我们之前的过程虽然标准,但是不是全自动化,还含有很多人工因素,要把豆腐做得标准,对每一道工艺都要求精准。我们第一款豆腐从2015年底出现到现在,光封膜盒子就全国各地试验。包装设备还不是豆腐专门的封膜设备,是饮料封膜设备改装而成的。这里还有一个问题,我们以前用的原料,虽然也不差,但是都是粮贩子倒运过来的,每一批次的质量不能完全管控,原料都不标准,怎么做到精细化生产?”李胜利说。

将要丰收的豆子

就为了一个“精细”,李胜利又开始了新一轮的折腾。2015年,为了让原料标准,李胜利辗转找到中国生态第一县、大豆之乡逊河县,并在当地设立了一万五千亩的大豆种植实验基地,成为河南省第一个拥有大豆种植基地的豆腐生产企业。“除此之外,我们今年在河南十万亩的种植基地也已经陆续播种。这样一来,原料就标准了,至少都是有机标准。”李胜利说着,悬着的心总算有点儿搁下了。

10.连年亏损,但是这块儿豆腐必须天然

截至目前为止,李胜利的豆腐工厂还处于亏损状态。他当然百爪挠心地急,但是他依旧在深化着豆腐的天然化进程,就在不久之前,他还取消使用了消泡剂。“百姓不知道这块儿豆腐是怎么生产的,我一个卖豆腐的也没办法做到逢人就讲,但是市场又需要有人去引导教化,我就只能去做,确保消费者吃到的我家的豆腐都是没问题的。”李胜利说。

李氏族谱

然而,做天然豆腐,除了这个原因,还有一个渊源。“祖上洪武四年从山西大槐树下迁到新密,祖上弟兄四个,其中带着豆腐工艺养家糊口的这一枝,祖先名讳就叫李天然。我做‘天然’豆腐,是用了祖先的名讳,那么我就要用良心,把这门浆点豆腐的工艺传承下来。”李胜利说。

11.终篇

“我一直说,如果我眼前有一条高速公路,不管收费再贵,我都愿意走,都不愿意在下面摸索小路走。这太累了。但是当我做这件事的时候,没有标准,那就是摸小路。”回首这一路,李胜利说这是“一步一脚泥”走过来了。但是当他这一步步带泥而过,一条相对标准化的豆腐工业化生产之路就被他踩出来了。“我们的工艺,都直接给同行拿去学,我不觉得这是机密。因为这本来就是一个传统工艺,没有什么科学性,只不过我们把这个数据提炼了出来,工厂化生产罢了。而这一块儿我也不觉得是什么特别先进的,大家早晚都会,甚至我的工人出去了之后,也可以教别人。对一个行业来说,大家太需要共同学习,共同促进了,不应该形成行业壁垒。”李胜利说。

这辈子就把豆腐这一件事儿做好

2007到2017,十年的时间一眨眼的功夫就过去了。但对于李胜利来说,十年,也才只是把豆腐这件事儿做了个开头。改变一个行业,改变一种消费习惯,改变一种心理认知,让人们真正科学地、理性地认识到“豆腐”这个小东西,在李胜利看来,那不是一朝一夕的。他知道这条路很难,但是既然走了,就要走下去。和当年义无反顾地离开豆芽厂开办豆腐厂一样的坚定。他真的太爱这一行了,从历史使命、家族使命到社会使命,李胜利说:“一个人一辈子用心做好一件事就非常有价值了。这辈子就把豆腐这一件事儿做好,就值了。”

小璐说

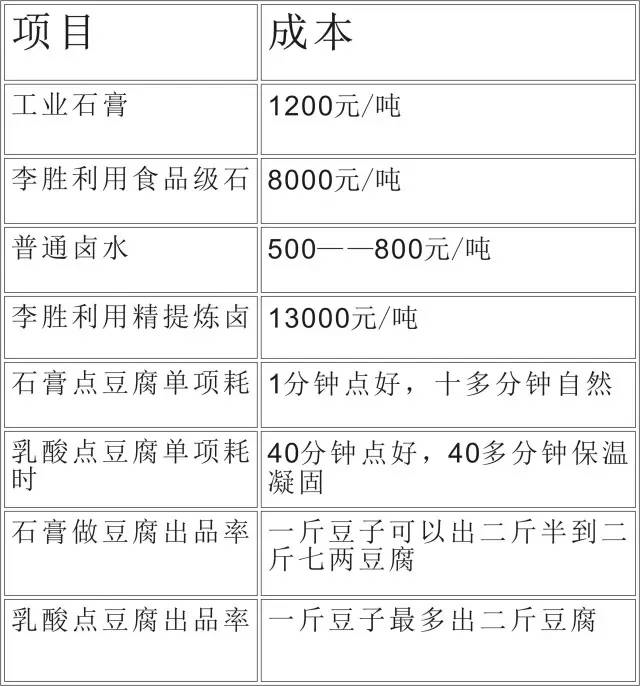

在采访过程中,我们无意获得了几个业内数据:

如此看来,这块儿状元豆腐怎么算,都贵。